Androidでの検証は不要?

アップル製品だけで検証を済ませられるか?

モバイルに注力をしようとする企業にとって、課題のひとつが

「ユーザーはどのデバイスを使って、モバイルコマースをするか」です。

下記の調査は、モビファイ社(カナダ)で、同社のクラウドサービスを利用する主要20のモバイルウェブサイトからデータを集めたものです。ちなみにモビファイを使ったウエブの閲覧は、2012年に、合計560,792,165人(約5.6億人)により閲覧されており、この数字は世界人口の約8%、総計30億個のウェブを閲覧した人たちに相当します。

下記のチャートは、トップ20のモバイルウェブにアクセスした 20機種のデバイスを特定し、閲覧率に分けてみたものです。これほどの規模のデータサンプルは、ほかにありません。どのデバイスで閲覧と買い物が起こっているかがわかります。

※注意点としては、一種類のAndroid端末がiPhoneより売れることはないため、このデータではAndroidが少し過小評価されています。今後の記事では、デバイス毎ではなくOS毎にアクセス数を掲載します。

データを解釈

驚くことに、iPhone, iPadとiPodユーザーが全体の85%をも占めていることが分かります。逆にトップ20の中から上位5位より下位の機種は、全体の1%にも達しません。

Apple製品からのアクセス率は極めて高いのです。

モバイル市場調査会社のAsymcoによると:

Apple製品からのアクセス率は極めて高いのです。

モバイル市場調査会社のAsymcoによると:

この2年間でモバイルアクセス量が5.2%から24%に増えた以外にも、iOSの成長がAndroidを上回るという現象が起こっている。ブラックフライデーのオンラインアクセス率を比較してみると、Androidは2010年の1.43%から2012年の4.92%へと成長したのに対し、iOSは、3.85%から18.46%へと成長しています。これはiOSがAndroidよりも5倍のアクセス数を占めているということになります。

これらの数字は何を意味するのでしょうか?2012年時点では、台数のシェアはともかく、閲覧率においては、どのAndroid端末もAppleには対抗できていません。

ということは、なにはともあれ、iPhoneやiPadに最適化したモバイルサイトの制作に注力すべきなのです。また端末検証のおいても、この数字をみればアップル製品のみでも事実上問題はないともいえます。

ということは、なにはともあれ、iPhoneやiPadに最適化したモバイルサイトの制作に注力すべきなのです。また端末検証のおいても、この数字をみればアップル製品のみでも事実上問題はないともいえます。

もっともAndroid端末を無視しろという意味ではありませんが、AndroidはまだまだアプリおよびEコマースにもおいても利用率が低いというレポートがあります。こうしたデータを参考に、現時点においてどこに注力すべきかを費用対効果を考えて対応していくべきでしょう。モバイルサイトのデザイン制作においては、特定の端末で表示が崩れてしまい、その対応方法に苦慮しているという問題がありますが、こうした場合は、そのユーザー数の数と利用率を計算してみると判断が明快になるのではないでしょうか?

(参考資料)--------------------------------------------------------------------------------------------

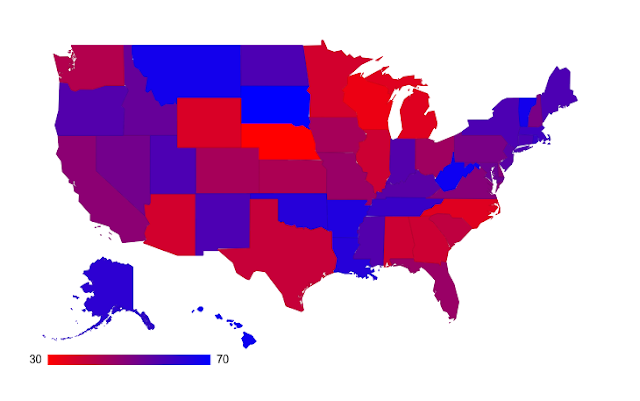

各国ごとのモバイルコマースにおけるApple製品の比率を見る場合には、下線のグローバルモバイルコーマスに関してのインフォグラフィックを参照ください。

世界のモバイルコマースは、平均27%。対して日本は24%。また、日本のモバイルコマース45%はアップル製品から生じています。またPCとスマートフォンとタブレットの割合は、それどれ 88%: 9%: 3% になっています。

デバイス上位10位(ユニークユーザー)

- iPhone 61.6%

- iPad - 17.1%

- Unknown 8.6%

- Sony Ericsson Xperia Arc 4.7%

- iPod Touch 4.6%

- Samsung Galaxy S II 0.9%

- Motorola Droid X 0.9%

- HTC Incredible 0.5%

- HTC Incredible 2 0.5%

- Samsung Galaxy Nexus 0.1%

注:2012年10月15日まで、Google AnalyticsはGalaxyS2/S3/Note, Razr 4g, MyTouchをXperia Arcとして認識してしまうバグが報告されました。このバグはデバイス上位10位のリストのみ影響します-Android/iOS毎に分けたグラフは影響しません。もしGoogleがUAを正しく報告したのであれば、Xperia Arcの代わりにGalaxy S3が入り、不明機種のパーセンテージが減少するはずです。バグの詳細はここより参照できます。

見てのとおり、10月15日と16日の間で、Xperia Arcと不明のアンドロイド機種からのアクセス数が劇的に落ち、Galaxy S2/S3/Note, Razr 4g, MyTouchが増えています。

.jpeg)